アラニンアミノトランスフェラーゼ(GPT,ALT)の基準値

| 生化学血液検査項目 | 基準値(参考値) | |||

| 生化学血液検査名称 | 略称 | 数値 | 単位 | |

| Alanine Aminotransferase | GPT,ALT | 5~40 | U/L | |

アラニンアミノトランスフェラーゼ(GPT,ALT)検査の目的

ALT・GPT血液検査は、一般的な血液検査になります。ALT・GPT血液検査は、肝機能が正常に働いているかを検査しています。

GPT(ALT)血液検査結果で何を調べているのか

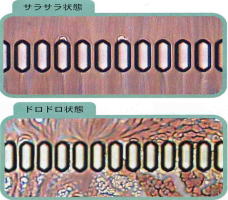

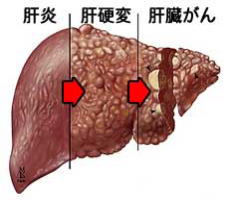

GPT(ALT)の血液検査で肝機能が正常であるかを検査しています。肝臓の組織が病的状態におちいると細胞膜の透過性を高める変性又は,崩壊があれば細胞内の酵素は血液中に逸脱して血清中の酵素活性GPT(ALT)は上昇します。この時に上昇する血清トランスアミナーゼ活性値を測定する事で損傷組織や損傷の程度を推定する指標としています。例えば、心筋梗塞の場合には心筋中に多いGOT(AST)の逸脱により血清AST(GOT)活性は上昇をします。発作が発生後6~8時間からGOT(AST)値は上昇しはじめ48時間~60時間で最高に達し発作後4~5日位で正常値に戻ると言われています。また、ウイルス性肝炎においては初期においてGOT(AST),GPT(ALT)ともに上昇しはじめ,GPT(ALT)活性値がAST(GOT)活性値より高値に達し正常への回復は,GPT(ALT)活性値の方が緩慢である事もわかっています。肝硬変, 肝癌ではGOT(AST)活性値の方がGPT(ALT)活性値より高くなる傾向にあり、閉塞性黄疸や急性肝炎の場合はGPT(ALT)の方がGOT(AST)より活性値の上昇がみられます。

アラニンアミノトランスフェラーゼ(GPT,ALT)の検査結果からわかる病気

GPT(ALT)がGOT(AST)の数値を上回っているときは、脂肪肝や慢性肝炎 などが疑われ、GOT(AST)がGPT(ALT)の数値を上回っているときは、肝硬変、肝臓がん、アルコール性肝炎、心筋梗塞などが疑われます。GPT(ALT)・GOT(AST)が100以下(40IU/L単位以上で)の場合には、慢性肝炎、肝硬変、脂肪肝などが考えられる。100以上になるとウイルス性肝炎の疑いがある。

GOT(AST)、GPT(ALT)はともにアミノ酸をつくり出す酵素で、GPT(ALT)のほとんどは肝臓に存在する酵素で、GOT(AST)は、肝臓の細胞以外にも、心臓の筋肉や手足の筋肉、赤血球などにも含まれている酵素です。GPT(ALT)・GOT(AST)はともに肝臓の細胞が障害を受けると、血液中に酵素が流れ出すことで、GPT(ALT)・GOT(AST)の数値が上がります。したがって、肝臓に異常があった場合は、ほとんどの場合GPT(ALT)・GOT(AST)両方の数値が上がります。GPT(ALT)の大部分は肝細胞に含まれるので、GPT(ALT)の数値が高い場合は、肝臓病(肝臓の病気)が疑われます。ただし、GOT(AST)の数値だけが高く、GPT(ALT)の数値が高くない場合は、心筋梗塞や筋肉の組織が壊れたなどということを判断する材料となります。

| 検査結果 | 考えられる原因と疾患の名称 |

| 基準値より高値 | 急性肝炎、アルコール性肝炎、胆汁うっ帯、脂肪肝、慢性肝炎、ウイルス性肝炎、肝硬変 |

| 基準値より低値 | ピリドキサルリン酸欠乏、慢性透析 |

| 【備考】 GOT(AST)/GPT(ALT)<1(GOT(AST)値が小さい)…慢性・急性肝炎、脂肪肝、肝硬変初期、胆汁うっ滞など GOT(AST)/GPT(ALT)>1(GOT(AST)値が大きい)…劇症肝炎、アルコール性脂肪肝、アルコール性肝炎、進行した肝硬変、溶血、うっ血性心不全、心筋梗塞など GOT(AST)/GPT(ALT)>2(GOT(AST)値が2倍超)…原発性肝がん、筋ジストロフィー 【関連項目】 総ビリルビン、直接型ビリルビン、総たんぱく、アルブミン、コリンエステラーゼ、チモール混濁試験、硫酸亜鉛混濁試験、AST(GOT) ALT(GPT)、γ-GTP、アルカリフォスファターゼ、ロイシンアミノペプチターゼ、乳酸脱水素酵素、インドシアニン・グリーン、アンモニア、総コレステロール、B型肝炎ウイルス表面蛋白抗原、C型肝炎ウイルス核酸定性、C型肝炎ウイルス核酸定量 クレアチンキナーゼ、脳性ナトリウム利尿ペプチド、ミオグロビン、心筋トロポニンT |

|

アスパラギン酸アミノ基転移酵素(GOT,AST)検査の補足

GOT、GPT、肝機能検査の違い

GPT(ALT)、GOT(AST)どちらもタンパク質を分解してアミノ酸をつくる酵素で、GOT(AST)の正式名称を「グルタミン酸オキサロ酢酸トランスアミナーゼ」、GPTの正式名称を「グルタミン酸ピルビン酸トランスアミナーゼ」と言います。これらはほとんど同じ働きをするのですが、GPTのほとんどは肝臓に存在するのに対し、GOT(AST)は肝臓だけでなく、腎臓や赤血球、心臓や手足の筋肉などにも存在するという違いがあります。これらGOT、GPTは、肝臓に含まれる酵素で肝細胞が壊れたり、細胞膜の透過性が増すことで、血液中に酵素が流れ出すことで、数値があがります。したがって、肝臓に異常があった場合は、ほとんどの場合、GOT、GPTの数値が上がりますが、GOT(AST)の数値だけが上がって、GPTの数値が上がらない場合は、心筋梗塞や筋肉の組織が壊れたなどが考えられます。肝臓において、GPTとGOT(AST)の数値を比べると、脂肪肝や慢性肝炎の場合はGPTがGOT(AST)の数値を上回り、症状が肝硬変に進行すると逆転してGOT(AST)がGPTを上回ることになります。正常値はGOT(AST)が8~40IU/L、GPTは5~45IU/Lです。これより低いからと言っても特に問題はないのでご安心ください。正常値以上100の場合は、慢性肝炎や肝硬変、脂肪肝の疑いがあるので要注意です。

GOT(AST)血液検査結果の注意点

GOT(AST)は肝臓、心筋、骨格筋に多く含まれている酵素なので、それらの臓器や組織が障害(破壊)された場合、血液中のGOT(AST)の値が異常に上昇してきます。臓器や組織の種類、障害の程度によってGOTの上昇度に差があり、障害の程度が強いほど数値が高くなります。また、GOT(AST)とGPTの比をとることにより、各種肝疾患のおおよその鑑別ができます。

GOT(AST)値が上昇すると?

GOT(AST)値が上昇すると急性肝炎の疑いがあります

早期からGOTとGPTが高値を示し、特に黄疸がある場合には、500~3000IUくらいまで上昇します。ウイルス性肝炎の場合は、発症後2ヶ月以内に基準値に戻り、約7割のケースで跡形もなく治ります。

GOT(AST)値が上昇すると慢性肝炎の疑いがあります

治りにくくて肝硬変まで進みやすい活動型か、比較的治りやすい非活動型かによって、GOT、GPTの値の比率が違ってきます。非活動型では、どちらの数値も50~60IUの軽度の上昇を示し、活動型では100IUを超え、中等度の上昇を示すようになります。肝炎の場合、急性か慢性化の決定や活動型か非活動型かの決定は、ほかの検査や肝臓の組織片をとって調べる組織検査などに基づいて診断されます。

GOT(AST)値が上昇すると劇症肝炎の疑いがあります

GOT(AST)、GPTともに1000IU以上の著しい上昇を示します。そして黄疸が現れ、腫れていた肝臓が突然縮小して昏睡におちいり、死亡することも少なくありません。このような場合は、すでに肝細胞の広範囲な壊死により、血中に漏れ出る酵素が減少するため、数値は低下し、基準値近くなります。つまり、劇症肝炎の場合、GOT、GPTの減少はむしろ経過不良を意味するわけです。

GPT(ALT)値が異常があったらどうするか?

胆道系酵素であるγ-GTPなどの検査も行ない病気の鑑別をします。これらの組み合わせは、病気の可能性をみるのに役立ち、確定診断後の病気の経過観察にも有用です。確定診断には、腹部CT検査や腹部超音波検査などの画像診断、腹腔鏡検査、ときには肝生検を行ないます。急性の病気の場合、特に心筋梗塞や劇症肝炎のように重い病気の場合は、何よりも早期発見・治療が必要です。これらの病気は、病体が急激に変わるため、慎重な処置が必要です。慢性の病気では病変の変化に応じて指導を受け、治療していくことが大切です。定期的に検査を受けることも忘れないようにしましょう。

その他の健康診断の検査一覧

GOT,ASTの検査目的

GOT,ASTは、一般的に行われる血液検査の1つです。GOT、ASTを調べる方法は、採取した血液を遠心分離器にかけて血清と血球成分に分け、血漿成分を分析器で検出します。GOT(AST)は赤血球の中にも含まれているため、採血、分離するときに赤血球が壊れること(溶血)があると、GOTが外に出て軽度上昇します。この様な方法でGOT(AST)を調べる事で肝臓の機能が正常であるか調べる事が出来ます。肝炎や肝硬変など肝臓の病気になると肝細胞の膜の透過性を高める変性または肝細胞が崩壊する事で酵素が血液中に流出し血清中の酵素の値が上昇します。この時に上昇する血清トランスアミナーゼ活性値を測定する事で損傷組織や損傷の程度を推定する事ができます。心筋梗塞の場合、心筋に多く含まれるGOT(AST)が血液中に流出する為に上昇します。心臓の発作が発生後、6時間から8時間でGOT(AST)の値が上昇しはじめ、48時間から60時間で最高値に達しますが、発作後4日から4日で正常値に戻ります。また、ウイルス性感染の場合、感染背初期はGOT(AST)およびALT、GTPのいづれも上昇し、ALT、GTPがGOT(AST)より高値を示しす傾向があります。肝硬変、肝臓ガンでは、GOT(AST)の値がALT、GPTより高値なる傾向があり、閉塞性黄疸や急性肝炎でも同様にGPT、ALTの方がGOT(AST)より高値となります。

GOT,ASTの基準値

| 生化学血液検査項目 | 基準値(参考値) | |||

| 生化学血液検査名称 | 略称 | 数値 | 単位 | |

| アスパラギン酸アミノ基転移酵素 | GOT,AST | 10~40 | IU/リットル | |

GOT(AST)の基準値は、10~40IU/リットルで、GOT(AST)がGPT(ALT)より小さい場合に考える疾患としては、慢性・急性肝炎、脂肪肝、肝硬変初期、胆汁うっ滞などがあります。逆にGOT(AST)がGPT(ALT)より大きい場合には、劇症肝炎、アルコール性脂肪肝、アルコール性肝炎、進行した肝硬変、溶血、うっ血性心不全、心筋梗塞などがありますが、2倍以上となる場合は、原発性肝がん、筋ジストロフィー急性肝炎が疑われます。GOT(AST)は、血中に流出するとしばらく血液検査で検出されますが、ウイルスに感染する事で発症する肝炎の場合、発症後2ヶ月から3ヶ月で基準値に戻ります。非活動型の肝炎では、GOT(AST)の値は50~60IUの軽度の上昇を示し、活動型では100IUを超えます。また、劇症肝炎GOTでは、(AST)ともに1000IU以上と非常に高い値を示し黄疸が現れます。末期の肝炎患者さんの多くは、肝臓内の細胞で広範囲にわたって壊死が起こり、GOT、GPTも血中に流れ出てしまった状態で低値であるが、腫れていた肝臓が突然縮小して昏睡に陥り死亡することも少なくありません。

| 検査結果 | 考えられる原因と疾患の名称 |

| 基準値より高値 | 肝硬変、溶血性疾患、慢性肝炎、閉塞性黄疸、胆汁うっ帯、心筋梗塞、脂肪肝、急性肝炎、アルコール性肝炎、筋疾患 |

| 基準値より低値 | 慢性透析、ピリドキサールリン酸欠乏 |

| 【関連項目】 総ビリルビン、直接型ビリルビン、総たんぱく、アルブミン、コリンエステラーゼ、チモール混濁試験、硫酸亜鉛混濁試験、AST(GOT) ALT(GPT)、γ-GTP、アルカリフォスファターゼ、ロイシンアミノペプチターゼ、乳酸脱水素酵素、インドシアニン・グリーン、アンモニア、総コレステロール、B型肝炎ウイルス表面蛋白抗原、C型肝炎ウイルス核酸定性、C型肝炎ウイルス核酸定量 クレアチンキナーゼ、脳性ナトリウム利尿ペプチド、ミオグロビン、心筋トロポニンT |

|

血液検査の注意点

GOTはAST(アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ)に名称が変更されています。同様にGPTもALT(アラニンアミノトランスフェラーゼ)に変更されています。GOTもASTも概ね同じ意味だと思っていいでしょう。GOT、ASTの血液検査は、一般的に行われる血液検査で一緒にGPT、ALTも行うことで主に肝臓や心臓の疾患を調べるのに用いられます。GOT(AST)は肝臓、心筋、骨格筋に多く含まれている酵素なので、それらの臓器や組織が障害(破壊)された場合、血液中の値が異常に上昇してきます。臓器や組織の種類、障害の程度によってGOT(AST)の上昇度に差があり、障害の程度が強いほど数値が高くなります。また、GPTなど血液検査結果と比較することで各種肝疾患のおおよその鑑別ができます。GOT、ASTの血液検査結果で高値を示すものとしては、筋ジストロフィーや心筋梗塞、肝炎などがあります。慢性肝炎、脂肪肝、急性肝炎では、GOT(AST)よりGPT(ALT)が高値となり黄疸の症状が見られます。

GOT、GPT、肝機能検査の違い

GOT(AST)やGPT(ALT)どちらもタンパク質を分解してアミノ酸をつくる酵素で、どちらもほとんど同じ働きをするのですが、GPT(ALT)の多くは肝臓に存在するのに対し、GOT(AST)は肝臓だけでなく、腎臓や赤血球、心臓や手足の筋肉などにも存在するという違いがあります。GOT(AST)は、肝臓に含まれる酵素で肝細胞が壊れたり、細胞膜の透過性が増すことで、血液中に酵素が流れ出すことで、数値があがります。その為、肝臓に異常があった場合は、ほとんどの場合、GOT、GPTの数値が上がりますが、GOT(AST)の数値だけが上がって、GPT(ALT)の数値が上がらない場合は、心筋梗塞や筋肉の組織が壊れたなどが考えられます。肝臓において、GPT(ALT)とGOT(AST)の数値を比べると、脂肪肝や慢性肝炎の場合はGPT(AST)がGOT(AST)の数値を上回り、症状が肝硬変に進行すると逆転してGOT(AST)がGPT(ALT)を上回ることになります。正常値はGOT(AST)が8~40IU/L、GPTは5~45IU/Lです。これより低いからと言っても特に問題はないのでご安心ください。正常値以上100の場合は、慢性肝炎や肝硬変、脂肪肝の疑いがあるので要注意です。

GOT、ASTを改善する方法

GOT(AST)を改善する為には、原因を究明して治療する必要があります。肝機能が低下する原因で最も考えられるものとしては、長年に渡り乱れた生活習慣(食生活)を続けた事で、肝臓に負担をかけ脂肪の蓄積や炎症が発生した事が考えられます。その為、なるべく肝臓に負担がかからない食生活をおすすめします。特に食事は、非常に重要で脂肪が多い食品やアルコールは避け、食物繊維やビタミンは多めに摂取する事がポイントです。肝炎などの肝機能低下の患者さんにおすすめする食事は、脂質を抑え、タンパク質を多く摂取する食事です。牛肉、豚肉、鶏肉は、アミノ酸のバランスも良いですが、脂質の少ない部位(牛肉や豚肉のヒレ、牛肉や豚肉のモモ肉、鶏ムネ肉やササミ)を選ぶようにしましょう。また、大豆製品(豆腐や豆乳)もお勧めです。また、良質なタンパク質を摂取する事ができながら魚介類も不飽和脂肪酸が多く含まれいいです。また、肝臓の機能回復にビタミンもお勧めです。抗酸化作用のあるビタミンA、ビタミンE、ビタミンCは意識して摂取しましょう。主に野菜や果物に含まれていますので積極的にサラダやフルーツを食卓で出すようにしましょう。なかなかビタミンは、食事だけで十分な量を摂取する事が難しい場合もあります。そのような時にはサプリメントを上手に活用するのもいいでしょう。しかし、サプリメントは、少量で高濃度の特定の栄養素を摂取する事ができます。少ないより多いほうが体に良いと思いがちで多めに摂取する傾向がありますので過剰症にならない様に注意しましょう。あと、食事も重要ですが、適度な運動が様々な疾患を改善させるポイントの1つです。食事とあわせて運動も適度に行うようにしましょう。

その他の健康診断の検査一覧

| 血液検査項目 | 血液検査結果からわかること | ||

| 肥満度 | 肥満度(BMI)とは、体重と身長の関係から算出される、ヒトの肥満度を表す体格指数です。 | ||

| 血圧 | 脳卒中や心筋梗塞などの原因となる高血圧、低血圧などを判定。測定値は、日によって、また時間によって変動するので、何回か測ることが必要。 | ||

| 血 清 脂 質 検 査 |

T-Cho | 総コレステロールが高いと動脈硬化の原因となり、心筋梗塞や脳梗塞などの病気を誘発する。脂質(油・脂)を多くとりがちな食生活の欧米化の影響で、高い人が増加しています。 | |

| HDL-C | 血管内に付着する脂肪分を取り除き、動脈効果を防ぐことから「善玉コレステロール」と言われています。低いと心筋梗塞や心筋梗塞などの病気を誘発してしまいます。 | ||

| LDL-C | 比重の低いリポ蛋白コレステロール。いわゆる悪玉のコレステロール。 | ||

| 中性脂肪 | 体内の脂肪の主な成分でエネルギーとして利用され、余った分は皮下脂肪や内臓脂肪として蓄えられます。肥満、食べ過ぎ、飲みすぎで上昇し、動脈硬化や脂肪肝の原因になります。 | ||

| 貧 血 な ど |

赤血球数 | 血液中の赤血球数を調べ、低いと貧血が疑われます。生理出血の増加や、鉄分が不足している場合も低くなることがあります。 | |

| ヘモグロビン | 赤血球の成分のひとつで、主に血液中の酸素を運搬する役割を果しています。 | ||

| ヘマトクリット | 血液中の赤血球の容積の割合(%)を表し、低い場合は貧血の疑いがあります。 | ||

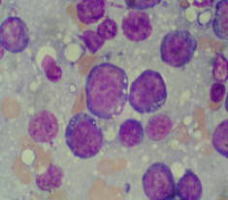

| 白血球数 | 白血球は、外部から進入した病原体を攻撃する細胞で、高いと感染症や白血病、がんなどが疑われます。外傷がある場合や喫煙、ストレス、風邪などでも上昇します。 | ||

| 腎 機 能 |

尿 検 査 |

尿たんぱく | 尿中に排泄されるたんぱくを調べ、腎臓病などの判定に用います。激しい運動の後、過労状態のとき、発熱時などに高くなることもあります。 |

| 尿潜血 | 尿中に血液が出ていないか調べます。陽性の場合、腎臓病や尿路系の炎症が疑われます。 | ||

| 血液 | クレアチニン | 筋肉内の物質からつくられ、尿から排泄されるクレアチニンの量を測り、腎臓の排泄能力をチェックします。高い場合、腎機能障害や腎不全が疑われます。 |

|

| 痛風 検査 |

尿酸 | 尿酸は、細胞の核の成分であるプリン体が分解してできた老廃物です。代謝異常により濃度が高くなると、一部が結晶化し、それが関節にたまると痛風になります。 | |

| 肝 機 能 検 査 |

ZTT | 血清に試薬を加えると混濁する反応を利用して、血液の濁りぐあいを測定します。濁りが強いと数値は高くなり、慢性肝炎や肝硬変が疑われます。 | |

| 血清酵素 | GOT | GOTとGPTはともに肝臓に多く含まれるアミノ酸を作る酵素で、肝細胞が破壊されると血液中に漏れ、数値は高くなります。肝炎や脂肪肝、肝臓がんなど、主に肝臓病を発見する手ががりとなります。 | |

| GPT | |||

| γーGTP | アルコールに敏感に反応し、アルコール性肝障害を調べる指標となっています。 | ||

| ALP | 肝臓、骨、小腸・大腸、腎臓など多くの臓器に含まれている酵素で、臓器に障害があると血液中に流れ出ます。主に胆道の病気を調べる指標となります。 | ||

| 総たんぱく | 清中のたんぱく質の総量。高い場合は、慢性肝炎や肝硬変など、低い場合は、栄養不良や重い肝臓病が疑われます。 | ||

| 総ビリルビン | ヘモグロビンから作られる色素で、胆汁の成分になっています。黄疸になると体が黄色くなるのはビリルビン色素が増加するためです。 | ||

| 糖 尿 病 |

尿糖 | 尿の中に糖が出ているかを調べ、糖尿病を見つける指標のひとつとされています。陽性の場合は、糖尿病や膵炎、甲状腺の機能障害などの疑いがあります。 | |

| 空腹時血糖 | 空腹時の血液中のブドウ糖の数値(血糖値)を調べ、糖尿病をチェックします。糖尿病の疑いがある場合は、ブドウ糖付加試験を行います。 | ||

| HbA1c | 血糖検査では、血液を採取したときの値しかわかりませんが、HbA1cは120日以上血液中にあるため、長時間にわたる血糖の状態を調べることができます。糖尿病の確定診断の指標に用いられたりします。 | ||

| 便潜血反応 | 大腸や肛門からの出血に反応し、陽性の場合、大腸のがんやポリープが疑われます。 | ||