LDLコレステロール(LDL)血液検査の目的と基準値

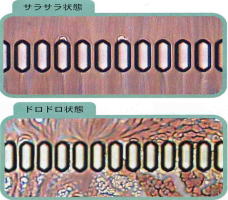

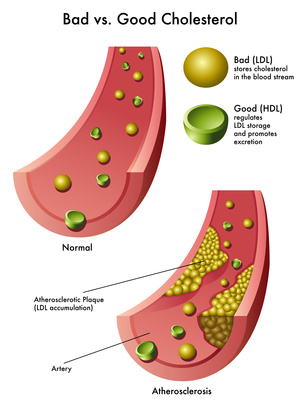

LDLコレステロールの血液検査は、健康診断や成人病検診など一般的な血液検査です。LDLコレステロールは悪玉、HDLコレステロールは善玉と言われています。HDLコレステロールが血管の壁などに余計に付着しているコレステロールを回収する働きをするのに対して、LDLコレステロール肝臓から末しょう組織へコレステロールを運搬働きをする為、LDLコレステロールが基準値より多い場合、動脈硬化など注意する必要があります。LDLコレステロールは、水和密度が1.019 ~1.063g/dl で非常に多くのコレステロ-ルを含むリポ蛋白で肝臓や腸管で生成されたコレステロールを末梢組織へ運ぶ働きがあります。LDL コレステロ-ルは、総コレステロ-ルよりも動脈硬化と強い相関をもつことが確かめられており動脈硬化性疾患の直接的なリスクファクタ-の一つであるります。そのため、LDLコレステロールが増加すると動脈硬化を引き起こし、さらに進行すると心筋梗塞や脳卒中を発症するリスクが高くなります。

LDLコレステロール血液検査と基準値

| 生化学血液検査項目 | 基準値(参考値) | |||

| 生化学血液検査名称 | 略称 | 数値 | 単位 | |

| LDLコレステロール | LDL | 70~139 | mg/dL | |

LDLコレステロールが上昇する原因として、遺伝や病気、食生活や生活習慣があります。LDLコレステロールの値が高い状態が長く続くことは、動脈硬化の原因にもなり良い事ではありません。LDLコレステロールの値が上昇する原因を調べ、早期に対処する事をおすすめします。

LDLコレステロールが上昇する原因

LDLコレステロールが上昇する原因の多くは、暴飲暴食や運動不足など生活習慣の影響が非常に大きいと言われています。遺伝や病気によってLDLコレステロールが上昇する場合もあります。規則正しい生活習慣の方で、LDLコレステロール値が高い方は、以下の遺伝性の疾患や病気を疑う必要があります。まず、親がLDLコレステロールの値が高く、その体質を受け継いでしまう事があります。これを「家族性高コレステロール血症」と言いますが、片方の親から受け継いだ場合“ヘテロ型”といい、両方の親から受け継いだ場合“ホモ型”といいます。また、病気によってLDLコレステロールが上昇するものとしては、「糖尿病」(インシュリンが正常に働かなくなり、脂質の代謝が悪くなり、LDLコレステロールを増やす“中性脂肪”が代謝不良のため増加し脂質異常症となる。)、「甲状腺機能低下症」(甲状腺機能が低下すると甲状腺ホルモンの分泌が衰え、コレステロールを胆汁酸へと変える働きが弱まりコレステロールが滞る。「ネフローゼ症候群」腎臓の病気で血液中のたんぱく質が大量に排泄されてしまい、血液中のタンパク質の不足に伴い肝臓でタンパク質(アルブミン)の生成が活発に行われるのと同時ににコレステロールも生成されるため、血液中のコレステロール値が上昇する。

遺伝や病気によりLDLコレステロール値を上昇

LDLコレステロールが上昇する原因として、最も一般的なのが食生活などの生活習慣の乱れです。最も食生活の中で注意しなければいけないのが、食べすぎ(カロリーの過剰摂取)です。特に、アルコールや脂質を多く含む食品を食べるぎる事により脂質が体内に蓄積されます。LDLコレステロールが多い方は、コレステロールが多い食品やコレステロールを増やす原因となる「飽和脂肪酸」(乳製品、肉、チョコレートなど)を多く含む食品は控える様にしましょう。脂質を抑えても摂取エネルギーが消費エネルギーより多い状態も良くありません。消費されなかったエネルギーは、中性脂肪として体内に蓄積されます。この中性脂肪が増加すると善玉であるHDLコレステロールが減少し、悪玉であるLDLコレステロールが増大します。過剰エネルギーの摂取と中性脂肪の蓄積が長い間続くと糖尿病を誘発する可能性もあり特に注意が必要です。

飲みすぎ食べすぎなどで上昇

飲みすぎなど過度なアルコール摂取も肥満の原因となり、善玉のHDLコレステロールが減り、悪玉のLDLコレステロールが増えます。特にビールやハイボールなどアルコール飲料を飲む時に注意しなければいけないのが、おつまみの選び方です。多くの方が、お酒のおつまみとして「から揚げ」「ポテトフライ」「ウインナー」など高カロリー、脂質が多い料理を選びます。アルコールと脂質を一緒に摂取するのが、一番太りやすいといわれており、お酒を飲む代わりにおつまみはカロリーが控えめで食物繊維が多い野菜などを食べるようにしましょう。

ストレスによりで上昇

私たちヒトは、ストレスを感じると防衛反応として副腎皮質ホルモンが分泌されます。この副腎皮質ホルモンの原料は、コレステロールであり人体で作られる強い抗酸化物質の1つであります。その為、強いストレスを継続的に受けているヒトは、血中のコレステロールが高い状態になりやすいです。タバコもコレステロール値を上昇させる原因があります。喫煙によって中性脂肪が増える為です。喫煙とコレステロールが増大するメカニズムはハッキリわかりませんが、ニコチンの影響ではないかと言われています。

運動不足で上昇

運動不足運動不足により、中性脂肪が増加し、善玉コレステロールが減少、悪玉であるLDLコレステロールが増加してしまいます。

食事より体内合成が大部分

コレステロールは、ご存知のように、肉、魚、卵、乳製品などの動物性食品に多く含まれていますが、体内のコレステロールのうち、このような食品から摂取する比率は2~3割にすぎません。食事からとる1日のコレステロールの適正量は、成人男性750mg未満、成人女性で600mg未満が目安といわれています。一方、体内のコレステロールの7~8割(1500~2000mg)は、カラダの肝臓で糖質や脂質に含まれる脂肪酸を材料に合成されているのです。食事からの摂取量が多ければ、体内で合成される量が減らされるように、うまくバランスをとっています。コレステロールをカラダの必用な部分に届けるためには、血液にのせなければなりませんが、脂質は溶けにくいため、リン脂質やタンパク質で包むことで親水性の「リポタンパク質」をつくり、血液にのって運びます。

LDLコレステロール(LDL)の検査結果からわかる病気

| 検査結果 | 考えられる原因と疾患の名称 |

| 基準値より高値 | 上昇する疾患 : 家族性高コレステロール血症(Ⅱa型)、肥満、糖尿病、ネフローゼ症候群、家族性混合型高脂血症(Ⅱb型)、閉塞性黄疸、Cushing症候群、甲状腺機能低下症 |

| 基準値より低値 | 減少する疾患 : 慢性肝炎、先天性無βリポ蛋白血症、甲状腺機能亢進症、肝硬変、家族性低コレステロール血症 |

| 【備考】 2007年に日本動脈硬化学会から5年ぶりの改訂版が発表され、「高脂血症の診断基準」から「脂質異常症の診断基準」と名称が変更されました。 脂質異常症の診断基準では、動脈硬化性疾患リスクの高い集団をスクリーニングするために、診断基準としてLDL-コレステロールを140mg/dlとして採用し、総コレステロールについては診断基準から除去されました。 【関連項目】総コレステロール、HDLコレステロール、LDLコレステロール、中性脂肪 |

|

総コレステロールやLDLコレステロールなど血中脂質が高い人の事を脂質異常症と呼びます。この脂質異常症は以前まで高脂血症と呼ばれていたもので血液中の脂質が高い状態の事をいいます。脂質異常症みたいに血液中の脂質が高い事は、血管内の動脈が硬くなる動脈硬化のリスクが非常に高くなると言われています。気づいたときには手遅れにならないよう日ごろから無理なく体質改善をしませんか?そんな方の為に高脂血症の専門ページを作りました。ぜひ参考にして体質改善に役立ててください。脂質異常症(高脂血症)専用ページ

脂質異常症の診断基準

| 症状名 | コレステロールの種類 | 基準値 |

| 高LDLコレステロール血症 | LDLコレステロール値 | 140mg/dl以上 |

| 低HDLコレステロール血症 | HDLコレステロール値 | 40mg/dl未満 |

| 高トリグリセライド血症 (高中性脂肪血症) |

トリグリセライド値 ※トリグリセライドは代表的な中性脂肪 |

150mg/dl以上 |

従来の診断基準の指標は「総コレステロール値(220mg/dl以上)」でしたが、LDLコレステロールとHDLコレステロールの違いが判断できませんでした。新診断基準では、LDLコレステロールが多い場合、HDLコレステロールが少ない場合、中性脂肪が多い場合という3つの種類に分類しました。①.高LDLコレステロール血症:LDLコレステロール≧140mg/dl ②.低HDLコレステロール血症:HDLコレステロール<40mg/dl ③.高トリグリセリド血症:トリグリセリド≧150mg/dlです。 最近、診断の目安として「LH比」も重視されています。LH比は、「LDLコレステロール値÷HDLコレステロール値」で計算できます。たとえば、LDLコレステロール値135mg/dl、HDLコレステロール値45mg/dlの場合、「135÷45=3」でLH比は3.0となります。LDLコレステロール値が正常であっても、HDLコレステロール値が低いと心筋梗塞を起こす例が多いため、予防には両方のバランスを示す数値(LH比)が参考となります。LH比が2.5以上だと動脈硬化や血栓のリスクが高いため、「ほかの病気がない場合は2.0以下に」、「高血圧や糖尿病がある場合、あるいは心筋梗塞などの病歴がある場合には1.5以下に」を目安とする病院が増えています。

LDLコレステロールが「酸化LDLコレステロール」に変化すると危険

LDLコレステロール(悪玉コレステロール)が酸化すると、「酸化LDL」に変化して、動脈硬化の原因となります。白血球の一種で体内を掃除する働きのある「マクロファージ(貪食細胞)」は、通常のLDLコレステロールに対しては反応しませんが、酸化LDLに対しては異物と判断して、排除するために細胞内に取り込んで消化(貪食)します。酸化LDLを大量にとりこんだマクロファージは、「泡沫細胞(ほうまつ さいぼう)」となり、動脈壁にくっついて蓄積してしまいます。これにより、動脈硬化が引き起こされてしまいます。つまり、LDLコレステロールが酸化してしまうのを防ぐことができれば、動脈硬化のリスクを減らすことができるわけです。予防するためのキーワードは「公さんか物質」です。

LDLコレステロールが「酸化LDL」ならないポイントは「抗酸化物質」

抗酸化物質とは、酸化を防ぐ事ができる栄養素で、「ビタミンA」、「ビタミンC」、「ビタミンE」、「クエン酸」、「ポリフェノール類(カテキン、フラボノイド、イソフラボン、他)」などがあります。抗酸化物質は、私たちの体の中でも合成されますが、食品の中にも抗酸化作用のある栄養素が含まれているものがあります。ですので、抗酸化作用のある栄養素やビタミンを含む食品を食べることで、活性酸素を抑えることがででるのです。抗酸化作用のある「ビタミンA」、「ビタミンC」、「ビタミンE」を含む食品は、緑黄色野菜が代表的なものです。「クエン酸」を含む食品は酢、「ポリフェノール」を含む食品は、赤ワイン、チョコレート、日本茶、果物などです。

LDLコレステロール値が異常であった人は生活改善が必要です

LDLコレステロールを増やす方法として、習慣的な運動を行うことが進められています。また、食事においては、これ!と言った増やすための食事療法はありませんので、普段から中性脂肪を摂りすぎない、脂肪を摂りすぎないということが重要です。

| 一次予防 | LDL-C以外の危険因子 | LDL-C | HDL-C | TG |

| まず生活習慣の改善を行った後、薬物治療の 適応を考慮する | Ⅰ(低リスク群) 0 | <160 | ≧40 | <150 |

| Ⅱ(中リスク群) 1~2 | <140 | ≧40 | <150 | |

| Ⅲ(高リスク群) 3以上 | <120 | ≧40 | <150 | |

| 二次予防 | LDL-C以外の危険因子 | LDL-C | HDL-C | TG |

| 生活習慣の改善とともに薬物治療を考慮する | 冠動脈疾患の既往 | <100 | ≧40 | <150 |

| 【備考】 脂質管理と同時に他の危険因子(喫煙、高血圧や糖尿病の治療など)を是正する必要がある。LDL-C値以外のリスクは、加齢(男性≧45歳、女性≧55歳)、高血圧、糖尿病(耐糖能異常を含む)、喫煙、冠動脈疾患の家族歴、低HDL-C血症(<40mg/dl) ・糖尿病、脳梗塞、閉塞性動脈硬化症の合併はカテゴリーⅢとする。 ・家族性高コレステロール血症については別に考慮する。 |

||||

総コレステロールなど血中脂質が高い人の事を脂質異常症と呼びます。この脂質異常症は以前まで高脂血症と呼ばれていたもので血液中の脂質が高い状態の事をいいます。脂質異常症みたいに血液中の脂質が高い事は、血管内の動脈が硬くなる動脈硬化のリスクが非常に高くなると言われています。気づいたときには手遅れにならないよう日ごろから無理なく体質改善をしませんか?そんな方の為に高脂血症の専門ページを作りました。ぜひ参考にして体質改善に役立ててください。脂質異常症(高脂血症)専用ページ

その他の健康診断の検査一覧

| 血液検査項目 | 血液検査結果からわかること | ||

| 肥満度 | 肥満度(BMI)とは、体重と身長の関係から算出される、ヒトの肥満度を表す体格指数です。 | ||

| 血圧 | 脳卒中や心筋梗塞などの原因となる高血圧、低血圧などを判定。測定値は、日によって、また時間によって変動するので、何回か測ることが必要。 | ||

| 血 清 脂 質 検 査 |

総コレステロール | 総コレステロールが高いと動脈硬化の原因となり、心筋梗塞や脳梗塞などの病気を誘発する。脂質(油・脂)を多くとりがちな食生活の欧米化の影響で、高い人が増加しています。 | |

| HDLコレステロール | 血管内に付着する脂肪分を取り除き、動脈効果を防ぐことから「善玉コレステロール」と言われています。低いと心筋梗塞や心筋梗塞などの病気を誘発してしまいます。 | ||

| LDLコレステロール | 比重の低いリポ蛋白コレステロール。いわゆる悪玉のコレステロール。 | ||

| 中性脂肪 | 体内の脂肪の主な成分でエネルギーとして利用され、余った分は皮下脂肪や内臓脂肪として蓄えられます。肥満、食べ過ぎ、飲みすぎで上昇し、動脈硬化や脂肪肝の原因になります。 | ||

| 貧 血 な ど |

赤血球数 | 血液中の赤血球数を調べ、低いと貧血が疑われます。生理出血の増加や、鉄分が不足している場合も低くなることがあります。 | |

| ヘモグロビン | 赤血球の成分のひとつで、主に血液中の酸素を運搬する役割を果しています。 | ||

| ヘマトクリット | 血液中の赤血球の容積の割合(%)を表し、低い場合は貧血の疑いがあります。 | ||

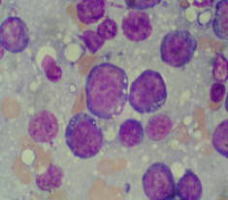

| 白血球数 | 白血球は、外部から進入した病原体を攻撃する細胞で、高いと感染症や白血病、がんなどが疑われます。外傷がある場合や喫煙、ストレス、風邪などでも上昇します。 | ||

| 腎 機 能 |

尿 検 査 |

尿たんぱく | 尿中に排泄されるたんぱくを調べ、腎臓病などの判定に用います。激しい運動の後、過労状態のとき、発熱時などに高くなることもあります。 |

| 尿潜血 | 尿中に血液が出ていないか調べます。陽性の場合、腎臓病や尿路系の炎症が疑われます。 | ||

| 血液 | クレアチニン | 筋肉内の物質からつくられ、尿から排泄されるクレアチニンの量を測り、腎臓の排泄能力をチェックします。高い場合、腎機能障害や腎不全が疑われます。 |

|

| 痛風 検査 |

尿酸 | 尿酸は、細胞の核の成分であるプリン体が分解してできた老廃物です。代謝異常により濃度が高くなると、一部が結晶化し、それが関節にたまると痛風になります。 | |

| 肝 機 能 検 査 |

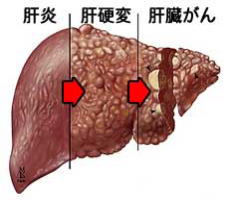

ZTT | 血清に試薬を加えると混濁する反応を利用して、血液の濁りぐあいを測定します。濁りが強いと数値は高くなり、慢性肝炎や肝硬変が疑われます。 | |

| 血清酵素 | GOT | GOTとGPTはともに肝臓に多く含まれるアミノ酸を作る酵素で、肝細胞が破壊されると血液中に漏れ、数値は高くなります。肝炎や脂肪肝、肝臓がんなど、主に肝臓病を発見する手ががりとなります。 | |

| GPT | |||

| γーGTP | アルコールに敏感に反応し、アルコール性肝障害を調べる指標となっています。 | ||

| ALP | 肝臓、骨、小腸・大腸、腎臓など多くの臓器に含まれている酵素で、臓器に障害があると血液中に流れ出ます。主に胆道の病気を調べる指標となります。 | ||

| 総たんぱく | 清中のたんぱく質の総量。高い場合は、慢性肝炎や肝硬変など、低い場合は、栄養不良や重い肝臓病が疑われます。 | ||

| 総ビリルビン | ヘモグロビンから作られる色素で、胆汁の成分になっています。黄疸になると体が黄色くなるのはビリルビン色素が増加するためです。 | ||

| 糖 尿 病 |

尿糖 | 尿の中に糖が出ているかを調べ、糖尿病を見つける指標のひとつとされています。陽性の場合は、糖尿病や膵炎、甲状腺の機能障害などの疑いがあります。 | |

| 空腹時血糖 | 空腹時の血液中のブドウ糖の数値(血糖値)を調べ、糖尿病をチェックします。糖尿病の疑いがある場合は、ブドウ糖付加試験を行います。 | ||

| HbA1c | 血糖検査では、血液を採取したときの値しかわかりませんが、HbA1cは120日以上血液中にあるため、長時間にわたる血糖の状態を調べることができます。糖尿病の確定診断の指標に用いられたりします。 | ||

| 便潜血反応 | 大腸や肛門からの出血に反応し、陽性の場合、大腸のがんやポリープが疑われます。 | ||