ヘマトクリット(Ht) 血液検査の目的

ヘマトクリット検査は、一般的に行われる血液検の査項目になります。ヘマトクリット値は、血液に占める血球の割合を数値化したもので、血液は約45%が血球成分で構成されており、その内95%が赤血球です。ヘマトクリット値が高いという事は赤血球の量が多いと考えていいでしょう。赤血球数やヘモグロビン量など総合的に判断すべきですが、ヘマトクリットの血液検査結果が基準値より少ないと貧血、逆にヘマトクリットの検査結果が基準値より高いと多血症の疑いがあります。尚、妊娠中の場合は、ヘマトクリット値は低くなりますが異常ではありません。健康診断でヘマトクリットを計る場合、一般的には20以上の検査項目と一緒に調べるために、注射器2本分の血液を採取を必要とします。最新の設備がある検査機関では数滴の血液のみでもヘマトクリットを分析できます。

ヘマトクリット血液検査の基準値

| 生化学血液検査項目 | 基準値(参考値) | |||

| 生化学血液検査名称 | 略称 | 数値 | 単位 | |

| ヘマトクリット | Ht | M 39.8~51.8 F 33.4~44.9 |

% | |

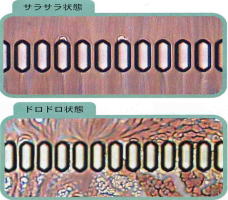

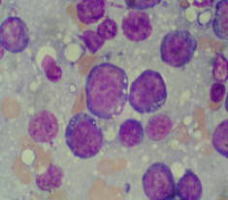

ヘマトクリットの基準値は男性が38.5~48.9%、女性が35.5~43.9%です。以前、男性のヘマトクリットの基準値は、38.0~50.0%、女性が34.0~45.0%でしたが、2012年4月にヘマトクリットの基準値は変更されました。ヘマトクリット値が低ければ、血液が薄いということを意味しているので、先ず貧血が疑われます。大部分は女性に多い鉄欠乏性貧血、ついで多いのが悪性貧血、再生不良性貧血、白血病やがんの転移による貧血です。逆にヘマトクリット値が高ければ、血液はどろどろの状態で流れにくく、詰まりやすくなります。この場合、多血症が疑われます。多血症は赤血球を作る骨髄の組織が異常増殖する一種のがんと考えられますから治療が必要となります。また、脱水症などの体液の異常などでもヘマトクリットは高値を示します。ただし、新生児や生理前の女性にみられるヘマトクリットの値が高いのは、特に病気というわけではないので心配要りません。

ヘマトクリットの血液検査 結果からわかる病気

ヘマトクリット(Ht)血液検査の結果が適正範囲より大きく乖離している場合には疾患の可能性がありますので、ヘマトクリット値が乖離した原因を診療機関で医師の診察を受けるようにしてください。ヘマトクリット値は、赤血球数やヘモグロビン量の検査結果を加味して赤血球恒数を求めることで、貧血の種類や性質をおおよそ診断することができます。まず、赤血球、MCV(平均赤血球容積)などの値を確認し種類を特定します。ヘマトクリット値が異常となる疾患としては、貧血があり原因によって種類が分類されています。鉄欠乏性貧血、悪性貧血、再生不良性貧血、溶血性貧血などがあり、その種類によって二次検査や治療方法が異なります。全身の倦怠感と息切れ診断の結果、鉄不足による鉄欠乏性貧血であれば、肉や魚、レバー、緑黄色野菜などを多めにとる食生活に切れかえれば、1~3ヶ月程度で症状は改善します。通常でも不足しがちな鉄分、ビタミンB12、葉酸(ビタミンB12と葉酸は協力して、赤血球のヘモグロビンの合成を助けます)をしっかりとって、貧血状態にならないようにしましょう。多血症と診断された場合は、慢性の呼吸器疾患や先天性の心臓疾患が隠れている可能性もあるので、一度詳しくその原因を調べる必要があります。逆にヘマトクリットの数値が高い場合は血栓などができやすい状態です。多血症は食生活や喫煙、ストレスが原因になりやすく、骨髄の異常でも起こりえる病気です。初期症状は頭痛やめまい、部分的な赤みなどですが、脳梗塞や心筋梗塞の原因にもなりますので、早めの治療が必要です。

| ヘマトクリット | 考えられる原因と疾患の名称 | ||||||||||||||||||||

| 基準値より高値 | 多血症 体調による一時的な異常値 脱水症(嘔吐や下痢が原因) |

||||||||||||||||||||

| 基準値より低値 | 体調による一時的な異常値 鉄欠乏性貧血(鉄分不足の貧血)、再生不良性貧血、溶血性貧血、悪性貧血、出血原因貧血(ケガや生理による貧血)、妊娠中 ※詳しくは貧血のページを参照してください。 |

||||||||||||||||||||

(参考)赤血球関連血液検査による疑われる疾患

赤血球やヘモグロビン量が減少する貧血は、原因によっていくつかの種類に分類されますが、前述の平均赤血球容積(MCV)と平均赤血球色素濃度(MCHC)の数値を比較することによって、それを診断することができます。MCVが上昇しMCHが正常な場合には、大球性正色素性貧血(ビタミンB12や葉酸の不足が原因で起きる悪性貧血)、MCHとMCVが正常な場合には正球性正色素性貧血(赤血球が脊髄で作られない再生不良性貧血、赤血球が破壊される溶血性貧血など)、MCHとMCHCの両方が低い場合には小球性低色素性貧血(鉄欠乏性貧血のことで)の可能性が高いです。 【関連項目】 赤血球(RBC)、ヘモグロビン(Hb)、ヘマトクリット(Ht)、MCV 、MCH、MCHC |

|||||||||||||||||||||

新生児はヘマトクリット値が高めになる

新生児は、免疫機構が完成してなくヘマトクリット濃度はやや高い数値を示す傾向にあります。 赤ちゃんは母乳に含まれる成分で守られており免疫機構の主力である白血球数自体はまだ少ないことが原因です。しかし、赤血球比率がもし65%以上の数値を示した場合は「新生児多血症」と呼ばれる疾患の可能性を検討していくことになります。新生児多血症は赤血球比率が高いことによってチアノーゼ症状などを発症する赤ちゃん特有の疾患です。呼吸数が過剰に多い場合や赤ちゃんの由縁でもある出生直後の赤い色が変わってこない場合は専門医に相談してみましょう。赤ちゃんの病気は過剰に心配してしまうものですが、実際に多くのケースでは成長と時間の経過によって比率も回復してきます。 担当の医師としっかり観察を行いながら見守っていくことが大切ではありますが過度な心配は必要ありません。

その他の健康診断の検査一覧

| 血液検査項目 | 血液検査結果からわかること | ||

| 肥満度 | 肥満度(BMI)とは、体重と身長の関係から算出される、ヒトの肥満度を表す体格指数です。 | ||

| 血圧 | 脳卒中や心筋梗塞などの原因となる高血圧、低血圧などを判定。測定値は、日によって、また時間によって変動するので、何回か測ることが必要。 | ||

| 血 清 脂 質 検 査 |

総コレステロール | 総コレステロールが高いと動脈硬化の原因となり、心筋梗塞や脳梗塞などの病気を誘発する。脂質(油・脂)を多くとりがちな食生活の欧米化の影響で、高い人が増加しています。 | |

| HDLコレステロール | 血管内に付着する脂肪分を取り除き、動脈効果を防ぐことから「善玉コレステロール」と言われています。低いと心筋梗塞や心筋梗塞などの病気を誘発してしまいます。 | ||

| LDLコレステロール | 比重の低いリポ蛋白コレステロール。いわゆる悪玉のコレステロール。 | ||

| 中性脂肪 | 体内の脂肪の主な成分でエネルギーとして利用され、余った分は皮下脂肪や内臓脂肪として蓄えられます。肥満、食べ過ぎ、飲みすぎで上昇し、動脈硬化や脂肪肝の原因になります。 | ||

| 貧 血 な ど |

赤血球数 | 血液中の赤血球数を調べ、低いと貧血が疑われます。生理出血の増加や、鉄分が不足している場合も低くなることがあります。 | |

| ヘモグロビン | 赤血球の成分のひとつで、主に血液中の酸素を運搬する役割を果しています。 | ||

| ヘマトクリット | 血液中の赤血球の容積の割合(%)を表し、低い場合は貧血の疑いがあります。 | ||

| 白血球数 | 白血球は、外部から進入した病原体を攻撃する細胞で、高いと感染症や白血病、がんなどが疑われます。外傷がある場合や喫煙、ストレス、風邪などでも上昇します。 | ||

| 腎 機 能 |

尿 検 査 |

尿たんぱく | 尿中に排泄されるたんぱくを調べ、腎臓病などの判定に用います。激しい運動の後、過労状態のとき、発熱時などに高くなることもあります。 |

| 尿潜血 | 尿中に血液が出ていないか調べます。陽性の場合、腎臓病や尿路系の炎症が疑われます。 | ||

| 血液 | クレアチニン | 筋肉内の物質からつくられ、尿から排泄されるクレアチニンの量を測り、腎臓の排泄能力をチェックします。高い場合、腎機能障害や腎不全が疑われます。 |

|

| 痛風 検査 |

尿酸 | 尿酸は、細胞の核の成分であるプリン体が分解してできた老廃物です。代謝異常により濃度が高くなると、一部が結晶化し、それが関節にたまると痛風になります。 | |

| 肝 機 能 検 査 |

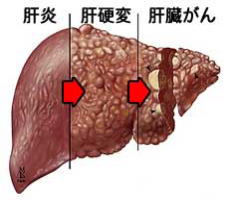

ZTT | 血清に試薬を加えると混濁する反応を利用して、血液の濁りぐあいを測定します。濁りが強いと数値は高くなり、慢性肝炎や肝硬変が疑われます。 | |

| 血清酵素 | GOT | GOTとGPTはともに肝臓に多く含まれるアミノ酸を作る酵素で、肝細胞が破壊されると血液中に漏れ、数値は高くなります。肝炎や脂肪肝、肝臓がんなど、主に肝臓病を発見する手ががりとなります。 | |

| GPT | |||

| γーGTP | アルコールに敏感に反応し、アルコール性肝障害を調べる指標となっています。 | ||

| ALP | 肝臓、骨、小腸・大腸、腎臓など多くの臓器に含まれている酵素で、臓器に障害があると血液中に流れ出ます。主に胆道の病気を調べる指標となります。 | ||

| 総たんぱく | 清中のたんぱく質の総量。高い場合は、慢性肝炎や肝硬変など、低い場合は、栄養不良や重い肝臓病が疑われます。 | ||

| 総ビリルビン | ヘモグロビンから作られる色素で、胆汁の成分になっています。黄疸になると体が黄色くなるのはビリルビン色素が増加するためです。 | ||

| 糖 尿 病 |

尿糖 | 尿の中に糖が出ているかを調べ、糖尿病を見つける指標のひとつとされています。陽性の場合は、糖尿病や膵炎、甲状腺の機能障害などの疑いがあります。 | |

| 空腹時血糖 | 空腹時の血液中のブドウ糖の数値(血糖値)を調べ、糖尿病をチェックします。糖尿病の疑いがある場合は、ブドウ糖付加試験を行います。 | ||

| HbA1c | 血糖検査では、血液を採取したときの値しかわかりませんが、HbA1cは120日以上血液中にあるため、長時間にわたる血糖の状態を調べることができます。糖尿病の確定診断の指標に用いられたりします。 | ||

| 便潜血反応 | 大腸や肛門からの出血に反応し、陽性の場合、大腸のがんやポリープが疑われます。 | ||