血漿の概要と働き

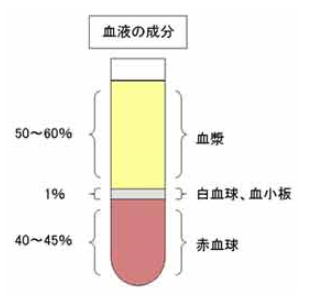

血漿は、血液に含まれる液体成分で約半分(55%)占めています。 血液を試験管にとって遠心沈殿すると、下の方に赤い塊りができ、上澄は淡黄色の液体になる。赤い塊りは主として赤血球の集りで、上澄の液体が血漿である。赤血球と血漿との容積の比はほぼ半々ぐらいあり、血漿はアルブミンとグロブリンからなるタンパクを約7.0%程度含んでおり、カリウム、ナトリウム、カルシウムなどの電解質やビタミンなどを含んでいる。血漿の働きは、以下のとおりです。

- 血液細胞・養分・ホルモン・老廃物の運搬

- 体内恒常性の維持

- 血液凝固

- 免疫機能

- 血管外に組織液(栄養分)を供給:血管外へ染みだした血漿成分は、一部が毛細血管を介して血管へ、その他の多くは毛細リンパ管へ入り、リンパ漿となります。

細胞に栄養を届け老廃物を回収する

血漿にはブドウ糖やタンパク質、ミネラルなど細胞の生命維持に欠かせないものが溶けており、脂質など水に溶けない性質の成分は、タンパク質と結合する事で血漿に溶け込んでいます。血漿は、毛細血管を介して組織液(細胞間を満たす体液)と循環する事で、全身の細胞に栄養やホルモンを運ぶ一方、老廃物を回収します。また細胞内の水分量を調節する働きもありもり、血液の浸透圧を一定に保ち、血液や組織液の量を調節しています。

血漿タンパク質の働き

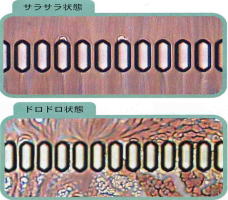

血漿にはタンパク質が6~8%含まれており約60%がアルブミン、約40%がグロブリンという成分です。 グロブリンの中でも免疫機能に関わっているものを免疫グロブリンと呼んでいます。これは細菌などの外敵が侵入してきた時に攻撃する働きがあります。病気などになると免疫グロブリンが増えるため、血液中のアルブミンとグロブリンの比率を検査指標としても用いています。血漿タンパク質のうち、特に血液の粘性に関わるのがフィブリノーゲンという血液凝固因子です。これは血管の出血時に血小板と助け合って傷をふさぐ働きがあります。

血漿の成分

血液は体重の約12分の1~13分の1(7~8%)を占めます。血液はその45%が赤血球、白血球、血小板などの細胞成分で、残り約55%は液体成分である血漿からなっています。血漿の特徴は以下のとおりです。

- 血液の液体成分で凝固因子やフィブリノーゲンを含むものです。

- 90%以上が水分。8~9%が血漿タンパク質、そのほかに、糖、脂質または老廃物からなる。種々の電解質が溶けています。

- 血液検査のとき、血漿は、血液に抗凝固剤を加え、遠心分離して細胞成分を除いて得られます。

- 測定時間が短時間ですみ、生体内の状態をより反映するが、抗凝固剤の影響があります

タンパク質・糖・脂質

電解質

- ナトリウム(Na)

- カリウム(K)

- マグネシウム(Mg2+)

- カルシウム(Ca2+)

- 塩素(Cl)

- リン酸(HPO4 2-)

ガス

- 二酸化炭素

- 酸素

- 窒素

窒素酸化物

- 尿素

- 尿酸

無機塩類の濃度

| イオン | 血漿等細胞外濃度 (mMol/L) |

細胞内濃度(mMol/L) |

| ナトリウム(Na+) | 145 | 12 |

| カリウム(K+) | 4 | 140 |

| マグネシウム(Mg2+) | 1.5 | 0.8 |

| カルシウム(Ca2+) | 1.8 | <0.0002 |

| 塩素(Cl-) | 116 | 4 |

| リン酸(HPO4 2-) | 1 | 35 |

血漿成分献血について

献血のうち成分献血には「血漿成分献血」があります。血漿には、血液凝固因子が含まれており、血漿輸血はこの因子を補うことを目的に実施されています。基本的には、出血傾向にありかつ不足する凝固因子が不明な場合、または必要となる凝固因子が判明していてもそれ単体が入手できない場合などに実施される。肝不全や重度の感染症などで凝固因子が不足し出血を起こす場合にも実施される。献血後、血球と分離して直ちに凍結保存したものを「新鮮凍結血漿」といい、これは一年間保存することができる。献血についての詳しい内容は、献血についてをごらんください。

血清検査について

血液を試験管に入れ放置すると、凝固して沈殿物(血餅)と液体(血清)に分かれる。血餅は細胞成分(赤血球、白血球、血小板)と線維素からなる。これをさらに遠心分離すると、血清と血餅を完全に分離できる。血液から細胞成分を除いたものを血漿といい、血清と同一視されがちであるが、同じものではない。血漿から線維素原と凝固因子を(凝固によって)除いたものが血清である。血清の血液検査項目には、以下のものがあります。検査項目をクリックすると詳しい情報を見ることができます。

| 血清血液検査項目 | 備 考 | |

| 梅毒(脂質抗原使用) | 性行為感染症(STD)として広く知られる梅毒の検査。生物学的偽陽性や治癒後の陽性持続が存在する。 | |

| 梅毒(トレポネーマ抗原使用) | 性行為感染症(STD)として広く知られる梅毒の検査。生物学的偽陽性や治癒後の陽性持続が存在する。 | |

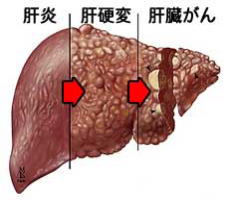

| B型肝炎ウイルス表面蛋白抗原 | 陽性を示す事は、今この現在ウイルスに感染している事を示しています。 | |

| C型肝炎ウイルス核酸定量 | HCVに感染しているか否かを調べる検査として重要な役割を持っています。 | |

| ヒト免疫不全ウイルス | 抗体および抗原を同時に検出するHIV感染のスクリーニング検査 | |

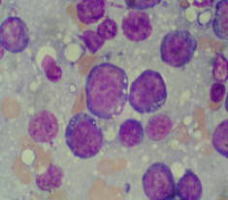

| 成人T細胞白血病ウイルス | 成人T細胞白血病の原因ウイルスに対する抗体を検出。感染のスクリーニングと確認のための検査。 | |

| リウマチ因子 | ラテックス凝集反応により、リウマチ因子を検出するスクリーニング検査。陽性でもリウマチの確定診断とはならない。 | |

| 抗サイログロブリン価 | 橋本病、バセドウ病の診断に有用な自己抗体。TPO抗体と同時に測定すると陽性率がアップ。 | |

| 抗マイクロゾーム価 | 甲状腺疾患の経過と予後の判定に有用。 | |

| 寒冷凝集素価 | マイコプラズマ肺炎でも多クローン性のIgM増加を反映し上昇する。 | |

| 抗核抗体 | 核内に含まれる抗原物質に対する抗体群を検出する検査。抗核抗体群のいずれかの存在を知るスクリーニングとして用いられる。 | |

| 免疫グロブリンE | アトピー性アレルギー患者において有意に高値を示すので、気管支喘息、皮膚炎、鼻炎などの場合、アトピー要素の有無を調べるのに有用とされています。 | |

| ハブトグロビン | 炎症性疾患を検査します | |

| β-Dグルカゴン | グルカゴン産生腫瘍(グルカゴノーマ)、糖尿病、急性および慢性膵炎、肝硬変、腎不全、飢餓などを調べる検査になります。 | |

| カンジダ抗原 | カンジダ抗原検査は、深在性真菌感染症の代表的起炎菌であるカンジダの抗原を検出する検査。 | |