病院で行う血液検査の種類と検査結果

主要な血液検査の種類 |

疾患別血液検査の種類 |

|||

|

約2000種類を超える血液検査方法の中で、よく使われる血液検査をリスト&リンク形式で血液検査の内容や検査結果(基準値)を紹介しています。 |  |

色々な疾患によって行う血液検査も異なります。もし、あなたが特定の部位(臓器)の異常がある時に行う血液検査をまとめました。血液検査内容や検査結果に不安な方は参考にしてください。 | |

血球検査の種類 |

血清検査の種類 |

|||

|

血液中に浮遊している細胞で、赤血球、白血球、血小板に大別されるが、白血球はさらに多くの型の血球の総称です。血球は酸素を運搬したり免疫効果や止血など重要な機能を持っています。 |  |

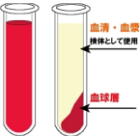

血液を採血をし放置すると血球成分と黄色液体に分離される。これを血清といい、血清成分は血漿(けっしょう)成分のうち、凝固に際して析出したフィブリノーゲンを除いたものと、まったく同じである。 | |

腫瘍マーカーの血液検査 |

ホルモンの血液検査 |

|||

|

体内に腫瘍ができると、健康なときにはほとんど見られない特殊な物質が、その腫瘍により大量につくられ、血液中に出現してきます。血液検査をする事で定物質を調べ腫瘍があるかを判断します。 |  |

甲状腺機能亢進症(バゼドウ病)など血液検査する事でホルモンの測定して病気の診断をおこなうものがあります。バゼドウ病は定期的に甲状腺ホルモンを血液検査する事で症状の程度を診断する指標に用いられています。 | |

薬物による血液検査の種類 |

||||

|

一般な方にはあまり関係が無いかと思いますが血液検査の中で薬物や薬品等による中毒などを判定する方法について紹介をしています。 | |||

血液検査前の食事などの注意事項

採血前の食事はしていいの?

健康診断では、血糖やコレステロールや中性脂肪などの値を正確に知るために朝食を食べずに採血をする場合が多いと思います。これは、血液検査の中には、食事によって値が変化するものが幾つかあり、食事による変化がないと考えられる空腹時での値で基準値が作られているためにわざわざ食事を抜いて採血を行うのです。9時間以上の絶食が基準になるので、前の日の21時以降は、食事や飲み物は控えて翌朝の6時以降で、朝食前に採血を行います。病院に受診した際や、献血の場合は、食後でもしばしば採血を行います。多くの血液検査は、食事の影響をほとんど受けませんから、それで概ね状態が解るのです。

採血をした後、血液検査は?

血液には、出血などで体の外へ出ると固まる(凝固する)働きがあります。その働きを止める薬品(抗凝固剤)の入った試験管に血液を入れて、静かに放置しておくとふたつの成分に分離します。血液検査では、このふたつの成分それぞれについて血液検査を行っています。

①血漿分離

血漿(けっしょう)と呼ばれる成分には、タンパク質やミネラル、ビタミンといった体を作り、体を動かすために必要な物質や、逆に体から要らなくなった老廃物など、肉眼や普通の顕微鏡(光学顕微鏡)では見ることのできない物質が含まれます。その中には、血液を凝固させる物質(凝固因子)も含まれています。血液検査では、その物質(凝固因子)に注目して検査を行っています。「血液凝固検査」あるいは、「凝固検査」と呼ぶこともあります。

②血球分離

こちらの成分は光学顕微鏡で物体として見ることができます。それで「有形成分」などと呼ばれたりします。その形から大きく分けて3つの成分に区別することができます。ひとつは「赤血球」、それから「白血球」、そして「血小板」です。これら血球成分は、たとえば貧血では赤血球が減るように、病気によってその数が変化します。血液検査では、血球成分の数を詳しく数えて、病気の診断に役立てる仕事をしています。また血球成分は、病気によってその形に異常を起こすことがあります。たとえば貧血の中で最も多い「鉄欠乏性貧血」では、赤血球のサイズが小さくなっています。このように血球の数やかたち(形態)を見て行う検査を、「血液形態学検査」とか、単に「形態検査」と呼んでいます。

血液検査結果の基準値を見られる方へ

このページでは、病院で行う血液検査の主要項目と標準的な正常値をまとめてあります。あくまでも一般的な正常値であり疾患や症状によっては、体に異常があっても検査結果に出ない場合、逆に正常でも異常値が出る場合もあります。その様な時は、医師による相談し適切な処置が受けるようにしてください。