肝機能検査

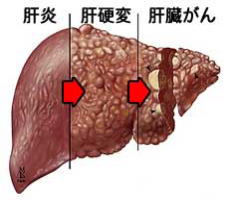

肝臓は体の中でも最も大きな臓器です。その大きさは、男性で約1,400g、女性で約1,200gあります。肝臓の働きの表現として、生体の「生産向上」「化学工場」という言葉がよく使われます。肝臓の主な働きは以下の通りです。

1.糖、脂肪、たんぱく、アミノ酸の代謝(合成)

2.胆汁の生成と排泄(肝臓では一日に約1Lの胆汁が作られます」

3.侵入してきた有害物質や、体内で発生した不要な物質を抱合、酸化、還元などで無毒化し、体外に排出します。

| 生化学血液検査項目 | 基準値(参考値) | 備 考 |

|||

| 生化学血液検査名称 | 略称 | 数値 | 単位 | ||

| 総ビリルビン | T-Bill | 03-1.2 | mg/dl | 黄疸(おうだん)の程度を測定します.肝臓や胆道に異常があると増加します.(赤血球が壊れて出てきたヘモグロビンが変化してできるものが間接ビリルビンで,それが肝臓で処理され直接ビリルビンに変化します.) | |

| 直接型ビリルビン | D-Bil | 0.0~0.4 | mg/dl | 直接ビリルビンは、肝臓で作られたあと胆汁中に排泄されますが、肝炎などの肝疾患により胆管までの過程で排泄障害が起きていたり、胆管系疾患により胆管が閉塞されてしまう場合に高値を示します。 (mg/dl) | |

| 総たんぱく | TP | 6.5~8.2 | g/dl | 総蛋白を測定する事で栄養状態を知ることができるほか、多発性骨髄腫、原発性マクログロブリン血症、慢性肝炎、肝硬変、慢性炎症、膠原(こうげん)病、悪性腫瘍(しゅよう)などの診断にも用いられます。 | |

| アルブミン | ALB | 3.8~5.3 | g/dl | アルブミンは一般的に肝臓で生成される。アルブミン濃度が低下している場合は、肝疾患、ネフローゼや栄養失調が疑われる。 | |

| コリンエステラーゼ | Ch-E | 男234~493 女200~452 |

IU/l | コリンエステラーゼは、ほかの肝機能検査に比べていち早く異常値を示すので、肝臓の障害されている程度がわかります。 | |

| チモール混濁試験 | TTT | 1~8.6 | KU | チモール混濁試験と硫酸亜鉛混濁試験は、数多い膠質反応の中でもよく知られ、血清膠質の安定性をみるスクリーニング検査であり、肝機能検査として利用されています。 | |

| 硫酸亜鉛混濁試験 | ZTT | 4~12 | |||

| アスパラギン酸 アミノ基転移酵素 |

AST(GOT) | 10~40 | IU/l | ASTやALTは,炎症などによって体の細胞が壊れると血中に流出するため,増え方で障害の程度がわかります.AST(GOT)は,肝臓だけでなく,筋肉・赤血球にも含まれ,ALT(GPT)は主に肝臓に含まれている酵素です。 | |

| ALT(GPT) | ALT(GPT) | 男8-42 女6-27 |

IU/l | ASTやALTは,炎症などによって体の細胞が壊れると血中に流出するため,増え方で障害の程度がわかります.AST(GOT)は,肝臓だけでなく,筋肉・赤血球にも含まれ,ALT(GPT)は主に肝臓に含まれている酵素です。 | |

| γ-GT(γ-GTP) | γ-GT (γ-GTP) |

10-47 | IU/l | 胆汁の流れ(肝~胆道~腸)に障害を生じると増加します.また,アルコール多飲により増加します。 | |

| アルカリフォスファターゼ | ALP | 115-359 | IU/l | 肝臓,胆道,骨,胎盤,小腸にある酵素で,これらの障害により上昇します. | |

| ロイシンアミノ ペプチダーゼ |

LAP | 30~80 | IU/l | 肝臓や腎臓、膵臓、腸管、子宮、睾丸、脳などの細胞に含まれていますが、増加する場合は肝臓・胆道系の障害が考えられます。 | |

| 乳酸脱水素酵素 | LDH | 120~240 | IU/l | 体内の多くの細胞に存在する酵素で,細胞が壊れると血中に流出し,壊れる細胞が多いほど上昇します. | |

| インドシアニン・グリーン | ICG | 10.0以下 | % | インドシアニン・グリーン(ICG)試験は肝機能や肝予備能を知るための検査として広く行われている色素負荷試験です。 | |

| アンモニア | NH3 | 20~90 | μg/dL | 血中アンモニア濃度の上昇は肝障害時に起こるため、この検査は肝疾患の病態把握に有用であるとともに、治療の効果判定にも用いられます。 | |

| 総コレステロール | T-Cho | 128~219 | mg/dl | コレステロールは細胞膜や血管壁の構成、副腎皮質ホルモンや性ホルモンの原料、脂肪の吸収に必 要な胆汁酸の材料になるなど、生体になくてはならない役割をしています。 | |

| B型肝炎ウイルス 表面蛋白抗原 |

HBsAg | (-) | HBsAgはB型肝炎ウイルス表面抗原です。HBsAgはB型肝炎ウイルスに感染した患者の血液中に見られ、B型肝炎に感染しているか否かの重要な判定の基準として用いられます。 | ||

| C型肝炎ウイルス核酸定量 | HCV-RNA | 0.5未満 | KIU/ml | C型肝炎ウイルス感染のごく初期には抗体が検出されない場合もある。本検査はその際にHCV自体の存在を証明するものであり、感染の確定診断に極めて有用である。 | |

膵臓機能検査

膵臓は、内分泌系、外分泌系をもつ器官です。内分泌系としては、インスリンやグルカゴン等のホルモンを、外分泌系としてはアミラーゼ、リパーゼなどの消化酵素を消化管内に分泌しています。インスリンは血糖コントロール、アミラーゼをはじめとした消化酵素はでんぷんの分解に働きます。

| 生化学血液検査項目 | 基準値(参考値) | 備 考 |

|||

| 生化学血液検査名称 | 略称 | 数値 | 単位 | ||

| 血清アミラーゼ゙ | 血清-AMY | 42-132 | IU/l | 膵臓や唾液腺で作られる酵素です.主として,膵臓の炎症,膵管の異常などの膵疾患の診断に重要です. | |

| リパーゼ | LIPA | 7~60 | IU/l | 脂肪を分解する消化酵素。 胃液にも存在しますが、血中のほとんどが膵臓由来です。膵臓の疾患があると増加します。 | |

| トリプシン | trypsin | 100~550 | ng/mL | トリプシンの測定は膵臓の炎症、腫瘍、膵管の閉塞、膵臓外分泌残存機能などの指標となり、膵臓疾患の診断、経過観察などに利用されます。 | |

| 膵ホスホリパーゼA2 | 膵PLA2 | 130~400 | ng/dL | 膵ホスホリパーゼA2は、血中膵酵素のうちでも特異性の高い膵マーカーとして膵疾患の診断や経過観察に有用な指標として使われます。 | |

| 膵分泌性トリプシン インヒビター |

PSTI | 20.0以下 | ng/dL | 重症膵炎、膵癌や各種悪性腫瘍で高値となり、感染やDICを伴うケースでは顕著となります。 (腎不全でも高確率で高値となるため、腎不全の有無を勘案する必要があります。) |

|

腎機能検査

血液を濾過(ろか)し、余分な老廃物や塩分を取り除くという重要な役割を担っているほか、赤血球を作り出すホルモンを作り、全身に酸素を行き渡らせたり、血圧を調節したりするなど、生命を維持する上で欠かすことのできない臓器です。

| 生化学血液検査項目 | 基準値(参考値) | 備 考 |

|||

| 生化学血液検査名称 | 略称 | 数値 | 単位 | ||

| 尿素窒素 | BUN | 8~22 | mg/dl | 尿素窒素・クレアチニンは,ともに体で使われた物質の老廃物で,普段は腎臓からろ過され排泄されています.これらは,腎臓機能評価の時に検査され,腎機能が悪化し,排泄されなくなると上昇してきます。 | |

| クレアチニン | CRE | 男0.6~1.1 女0.4~0.7 |

mg/dl | 尿素窒素・クレアチニンは,ともに体で使われた物質の老廃物で,普段は腎臓からろ過され排泄されています.これらは,腎臓機能評価の時に検査され,腎機能が悪化し,排泄されなくなると上昇してきます。 | |

| クレアチニンクリアランス | Ccr | 男90~120 女80~110 |

ml/分 | 腎臓の糸球体が、一分間にどれだけの血液を濾過 しているかを調べる検査です。 | |

心筋マーカー検査

心臓は血管を通じて全身に血液を送るポンプの役割をはたしています。大きさは握りこぶしより少し大きく、脂肪分が少なくほとんどが筋肉でできている臓器で、胸骨のやや左側にあります。

| 生化学血液検査項目 | 基準値(参考値) | 備 考 |

|||

| 生化学血液検査名称 | 略称 | 数値 | 単位 | ||

| 乳酸脱水素酵素 | LDH | 120~240 | IU/l | LDHが多く含まれている臓器は、肝臓、腎臓、心筋、骨格筋、赤血球などです。血液中のLDH値が高いかを調べる事で、心臓などの臓器の異常が無いかを調べます。 | |

| アスパラギン酸 アミノ基転移酵素 |

AST(GOT) | 10~40 | IU/l | GOT(AST)は肝臓の機能の指標となっており心筋、骨格筋、腎臓などの疾患を調べる重要な検査の一つです。 | |

| クレアチンキナーゼ | CK | 男62~287 女45~163 |

U/L | CKは、骨格筋や心筋などの筋肉細胞のエネルギー代謝に、重要な役割を果たす酵素の一種です。筋肉(横紋筋)にたくさん含まれているため、筋肉に何らかの障害があると高値を示します | |

| 脳性ナトリウム 利尿ペプチド |

BNP | 18.4以下 | pg/ml | BNPは、心臓に負担がかかると心臓(主に心室)から血液に分泌されるホルモンです。このBNPの数値が高いほど心臓への負担高まっていると判断することができます。 | |

| ミオグロビン | Mb | 60以下 | ng/ml | 心筋に障害が起こると、心筋中のミオグロビンが血液中に放出されて高値を示します。 | |

| 心筋トロポニンT | TnT | 0.014以下 | ng/ml | 心筋トロポニンTは、心筋特異性の最も高い検査です。心臓では心筋の構造蛋白であるとともに、一部は細胞質にも存在し、心筋壊死を反映して血中濃度が高値を示します。 *急性心筋梗塞診断のカットオフ値 0.100ng/ml |

|

糖代謝検査

血液中のブドウ糖(血糖)は、腸からの吸収、肝臓での合成によって維持されています。ブドウ糖は細胞のエネルギー源として脳、筋肉などで使われます。特に、脳にとってブドウ糖が唯一のエネルギー源であるため、生命を維持するうえで重要な成分と言えます。しかし、ブドウ糖(血糖)は血中濃度が高くても低くても体に何らかの影響が出ます。そこで、インスリンやグルカゴンなどのホルモンによって血糖値がコントロールされています。

| 生化学血液検査項目 | 基準値(参考値) | 備 考 |

|||

| 生化学血液検査名称 | 略称 | 数値 | 単位 | ||

| 空腹時血糖 | FBS | 70~109 | mg/dl | 血糖値(けっとうち)は、血液内ブドウ糖(グルコース)の濃度である。ブドウ糖は生命を維持する為に必要なエネルギー源であり、健常者の血液中には食後2時間後に200mg/dl程度まで上昇し、80-100mg/dl程度を維持する。血糖値を下げるインスリン、血糖値をあげるグルカゴン、アドレナリン、コルチゾール、成長ホルモンといったホルモンがある。 | |

| ヘモグロビンA1 c | HbA1c | 4.3~5.8 | % | HbA1c(ヘモグロビンA1c)は、血糖値と異なり検査直前の食事の影響を受けづらく、数か月間の栄養状態(血糖)の状態を知る事ができます。 | |

| インスリン | IRI | 1.7~10.4 | μU/ml | インスリンは、糖代謝ならびにアミノ酸、脂質代謝などに関与する膵由来のホルモン。糖尿病の診断・病態把握、膵機能の診断に有用です。 | |

| C-ペプチド | CPR | 0.6~2.5 | ng/ml | C-ペプチドを測定すると、インスリンがどの程度膵臓から分泌されているのかが把握できます。 | |

脂質代謝検査

脂質とはコレステロールなどの”血液中の油”のことをいい、脂質代謝の異常によって発生する病気を検査します。特に、コレステロールや中性脂肪の増加は動脈硬化症との関連が深く、生活習慣病の検査として重要な検査の一つです。

| 生化学血液検査項目 | 基準値(参考値) | 備 考 |

|||

| 生化学血液検査名称 | 略称 | 数値 | 単位 | ||

| 総コレステロール | T-Cho | 140~219 | mg/dl | 動脈硬化を早める危険因子には、脂質異常症(高脂血症)、高血圧症、糖尿病、喫煙、ストレスなどさまざまなものがあります。なかでもコレステロールや中性脂肪が増加する脂質異常症が長引くと、心臓の冠状動脈硬化や脳動脈硬化が起こりやすくなります。 | |

| HDLコレステロール | HDL | 男40~86 女40~96 |

mg/dL | HDLコレステロールの低下は、動脈硬化を促進させるといわれております。そのため、悪玉コレステロールで知られるLDLコレステロールは高値であると危険とされ、HDLコレステロールは低値であると危険とされています。 | |

| LDLコレステロール | LDL | 70~139 | mg/dL | LDLコレステロールの上昇は、動脈硬化を促進させるといわれております。そのため、悪玉コレステロールで知られるLDLコレステロールは高値であると危険とされ、HDLコレステロールは低値であると危険とされています。 | |

| 中性脂肪 | TG | 30~149 | mg/dL | 中性脂肪の値が高い状態が長期間続く事により、動脈硬化性疾患(狭心症、心筋梗塞、脳卒中など)などを発症リスクが高めると言われています。 | |

プリン体代謝検査

尿酸とは、タンパク質に含まれるプリン体が分解された有機化合物になります。また、尿酸は、キサンチンやヒポキサンチンのようなオキシプリンからキサンチンオキシダーゼによって合成されます。そして、尿酸は、プリン代謝の酸化最終生成物になります。尿酸は、非常に抗酸化力が強いため人体にとって必要不可欠な成分ですが、近年は食生活の欧米化(動物性タンパク質の摂取量が増加)した事によりに尿酸値が高い方が増加しています。尿酸値が基準よりも高い状態を高尿酸血症といい、高尿酸血症が続くと「痛風」や「動脈硬化」などを引き起こす原因とされます。さらに尿酸値が高い状態が続くと腎臓障害を引き起こす物質でもあります。

| 生化学血液検査項目 | 基準値(参考値) | 備 考 |

|||

| 生化学血液検査名称 | 略称 | 数値 | 単位 | ||

| 尿酸 | UA | 男3.7~7.0 女2.5~7.0 |

mg/dL | 尿酸が高い状態が続くと「痛風」や「動脈硬化」などを引き起こす原因とされます。さらに尿酸値が高い状態が続くと腎臓障害を引き起こす物質でもあります。 | |

電解質検査

人間の体重の60%は水分です。水分(体液)の内訳として血液と組織間液として存在しています。体液の中には様々な成分が溶け込んでいますが、電解質(ミネラル)はイオンの状態で存在しています。この体液のイオンは生命を維持するために重要な働きをもっており、様々な病気でバランスが崩れ異常値となります。

| 生化学血液検査項目 | 基準値(参考値) | 備 考 |

||||

| 生化学血液検査名称 | 略称 | 数値 | 単位 | |||

| ナトリウム | Na | 135~145 | mEq/l | Naは、体内の水分量を調節する働きがあります。過剰になると、これを薄めるために体内に水がたまり、むくみや高血圧の原因になります。 | ||

| カリウム | K | 3.5~5.0 | mEq/l | カリウムは、神経や筋肉の機能を調節しています。低いと神経がマヒし、高すぎると不整脈などの影響が現れます。 | ||

| クロール | Cl | 98~108 | mEq/l | 高値は、脱水症や過換気症候群、腎不全などの疑いがあります。 低値は、嘔吐、下痢や肺気腫、肺炎、腎障害などの疑いがあります。 |

||

| カルシウム | Ca | 8.6~10.2 | mg/dl | カルシウムは、骨や歯の形成、神経刺激の伝達、血液の凝固などの働きがあります。 | ||

| マグネシウム | Mg | 1.8~2.4 | mg/dl | 低Mg血症では心室性不整脈 高Mg血症では筋緊張の低下や呼吸抑制が起き、重篤な場合は呼吸停止・心停止に至ることがあります。 |

||

ホルモン検査

体の機能を調節したりするのに分泌される成分がホルモンですが、乱れた生活環境や疾患などで正常に分泌されなくなる事があります。インシュリンの分泌がおかしくなるものを糖尿病といい、甲状腺ホルモンの分泌がおかしくなるとバゼドウ病となります。血中に分泌されているホルモンの値を見てホルモンが正常に分泌しているかを診断しております。

| 生化学血液検査項目 | 基準値(参考値) | 備 考 |

|||

| 生化学血液検査名称 | 略称 | 数値 | 単位 | ||

| 副腎皮質刺激ホルモン | ACTH | 7.2~63.3 | pg/ml | 高値 コルチゾールが高値を示す場合:下垂体性のクッシング症候群 コルチゾールが低値:アジソン病が疑われます。 低値 コルチゾールを示す場合:副腎腫瘍によるクッシング症候群。下垂体の機能低下や、副腎皮質ホルモン薬の大量服用においても低値をしめします。 |

|

| コルチゾール | COR | 4.5~21.1 | μg/dL | ストレスに関与し、過度なストレスを受けると分泌量が増加します。その反応はとても敏感であるため、ストレスホルモンとも呼ばれています。 | |

| レニン活性 | PRA | 0.3~2.9 | ng/ml/hr | PRAは、その異常な亢進または抑制が二次性高血圧症の診断に有用です。高血圧以外の電解質代謝異常症の診断にも有用です。 | |

| アルドステロン | ALD | 随時 35.7~240 臥位 29.9~15 立位 38.9~307 |

pg/ml | 原発性アルドステロン症などの高血圧性疾患、、浮腫疾患などの鑑別診断における重要な検査です。 | |

| 甲状腺刺激ホルモン | TSH | 0.44~3.78 | μIU/ml | 高値 甲状腺ホルモンが低値または正常の場合は、原発性甲状腺機能低下症を、甲状腺ホルモンが高値の場合はTSH産生腫瘍や甲状腺ホルモン不応症を疑う。 低値 甲状腺ホルモンが低値の場合は二次性・三次性甲状腺機能低下症、高値の場合はバセドウ病などの甲状腺機能亢進症を疑う。 |

|

| 甲状腺ホルモン FT3 FT4 |

FT3 | 2.30~4.30 | pg/ml | 甲状腺機能亢進症の治療による寛解例では、一般にFT3はFT4に遅れて正常化するといわれている。一方病態増悪時には逆になるためこれらの測定は病状把握に有用とされています。 | |

| FT4 | 0.70-1.48 | ng/dl | 高値の場合は、甲状腺機能亢進症か亢進を伴わない甲状腺中毒症を鑑別するためにヨード摂取率を検査が必要となります。TBG異常もチェックする必要があり、T4、あるいはT3、TBGも測定するのが望ましいとされています。 | ||

| 副甲状腺ホルモン | PTH | 160~520 | pg/ml | カルシウムおよびリン酸代謝に関与する各臓器の機能を検査する上で重要な指標です。 | |

| 黄体形成ホルモン | LH | 成人男性 1.26-10.05 卵胞期 2.57-26.53 排卵期 18.06-90.23 黄体期 0.67-23.75 閉経期 1.09-92.45 |

mIU/ml | 高値 性腺機能低下・不全症(卵巣、または精巣機能低下症、[Turner症候群、Klinefelter症候群、睾丸女性化症候群など]) 低値 下垂体機能低下・不全症(下垂体機能低下症、視床下部機能低下症、神経性食欲異常症、Sheehan症候群、Simmonds症候群) |

|

| 卵包刺激ホルモン | FSH | 成人男性 1.37-13.58 卵胞期 3.35-21.63 排卵期 4.97-20.82 黄体期 1.11-13.99 閉経期 2.58-150.53 |

mIU/ml | 高値 卵巣、または精巣機能低下症(Turner症候群、Klinefelter症候群、睾丸女性化症候群など) 低値 下垂体機能低下症、視床下部機能低下症、神経性食欲異常症、Sheehan症候群、Simmonds症候群 |

|

| インスリン | IRI | 1.7~10.4 | μU/ml | インスリンは、糖代謝ならびにアミノ酸、脂質代謝などに関与する膵由来のホルモン。糖尿病の診断・病態把握、膵機能の診断に有用です。 | |