糖尿病性壊疽のメカニズム

糖尿病は、高血糖が長く続くと、足の神経を侵されたり(神経障害)、動脈硬化により血液の流れが悪くなったり(血流障害)様々な、症状(合併症)が出てきます。また、高血糖状態が長くと、免疫機能を低下させ細菌感染を起こしやすくなります。

このような障害が重なることにより、怪我、靴ずれ、低温やけどなどの症状に気付かない、そして免疫機能低下により、潰瘍や壊疽へ移行しやすくなります。

|

合併症 ①血流障害 ②神経障害 |

|

(誘因) 怪我 靴ずれ 低温やけど など |

|

潰瘍 | ||

| 糖尿病 | |||||||

| 高血糖 ①免疫機能低下 |

|

壊疽 | |||||

①血流障害による影響

糖尿病を発症すると、下肢血流障害がそうでない人と比較して約5倍起こりやすくなります。進行もそれに比して早いといわれています。

症状の進行は、しびれ感や冷感から始まり、歩行の際に下肢が痛み、少し休憩すると改善する間欠性跛行へ進みます。やがて、安静時にも疼痛が生じるようになり、潰瘍や壊疽が形成されてきます。

*糖尿病の下肢動脈硬化症は両足そして広範囲に生じます。

特にふくらはぎの部分等の末梢動脈の閉塞が多いのが特徴です。

閉塞性動脈硬化症が進行し、潰瘍や壊疽を生じると、合わせて細菌感染も引き起こされやすくなり最悪の場合、切断が必要となります。

②神経障害

神経障害が進むと、痛みや温度に関する感覚が鈍くなるため、靴ずれややけどに気付きにくいくなり悪化させる危険性が高くなります。

そのため、

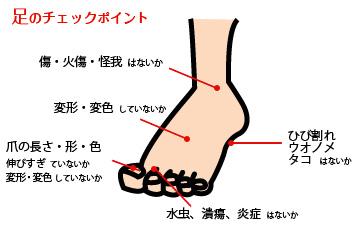

1、外出の後は足に傷ができていないか確認しましょう。

2、入浴時は、足での温度感覚が鈍くなっておりやけどの危険があるため、温度を確認してから入りましょう

3、もし、傷ができて周りが赤くはれていたり、膿んでしまった際は、そのままにせず病院に行きましょう。

③免疫機能低下

高血糖は身体の免疫機能を低下させます。そのため、傷ややけどを放置しておくと容易に細菌感染を引き起こし化膿しやすくなります。

はじめは、小さい傷でも処置せずに放置すると深い潰瘍や壊疽に進展することがあります。小さい傷、軽いやけどだからと放置しないで、必ず病院で治療してもらいましょう。

足潰瘍・壊疽のセルフ危険度チェック

| 足潰瘍(かいよう)・壊疽(えそ)の危険度チェック | |

| 男性 | |

| 65歳以上 | |

| 糖尿病歴15年以上 | |

| HbA1cが8%以上 | |

| 神経障害がある | |

| 足が冷えやすい | |

| 目が悪い | |

| 腎臓が悪い | |

| 足がよくむくむ | |

| 足が変形している | |

| 関節が硬い | |

| 足にタコ・ウオノメがある | |

| 足を切断した事がある | |

| 足潰瘍ができた事がある | |

| 足に合った靴を履いていない | |

潰瘍や壊疽を起こさないためのフットケア

①足をよく観察しましょう。特に外出した後は注意が必要です。入浴後のチェックを日課にしましょう。

②足は清潔に保ちましょう。足専用の石鹸もあります。

③風呂の湯は要注意。熱すぎないよう温度を確認してから入浴しましょう。

④こたつや電気カーペットでの低温やけどに要注意。できる限り他の暖房器具を活用しましょう。

⑤裸足で歩かないようにしましょう。室内もスリッパなどを必ず活用しましょう。

⑥タコやウオノメ自分で処理せずに、病院で処置してもらいましょう。

⑦爪は少ずつ際まできらずに、後はやすりで。

⑧視力障害がある方は、爪切りはご家族にきってもらいましょう

⑨足に合った靴を履きましょう

⑩足に傷ができたら消毒して、簡単な傷でも必ず病院に行きましょう。